生誕250周年

時代と共に変わる

オースティンの魅力

18世紀末から19世紀初頭にかけて活躍した小説家ジェーン・オースティン。上流階級の末端に生まれ、地方ジェントリとして比較的穏やかな生活を送りながらも、当時の階級秩序や女性の生き方を冷静な眼差しで見つめ続けた。この特集では、発表当時の風俗小説的な読まれ方から、19世紀末の文体的再評価、1990年代の映像化ブーム、そして現代のフェミニズム的再読へと、時代と共に変化しながら読み継がれてきたオースティン像をたどる。

(文: 英国ニュースダイジェスト編集部)

参考: Jane Austen's House、www.janeausten.org、https://janeausten.co.ukほか

目次

Jane Austen

ジェーン・オースティン

1775-1817

18世紀末から19世紀初頭にかけて活動した英国の小説家。8人兄妹の次女として、1775年12月16日、英南部のハンプシャー、スティーヴントンで生まれた。父は教区牧師で、知的で文化的な家庭環境のもと、少女時代から読書と創作に親しむ。代表作に「高慢と偏見」「分別と多感」「エマ」などがあり、地方ジェントリ社会を舞台に、階級、結婚、経済的自立といったテーマを繊細かつ皮肉な筆致で描いた。感傷主義やゴシック小説が人気を集めた時代にあって、現実の人間関係を緻密に描いたことで、後に近代小説の先駆と位置づけられる。

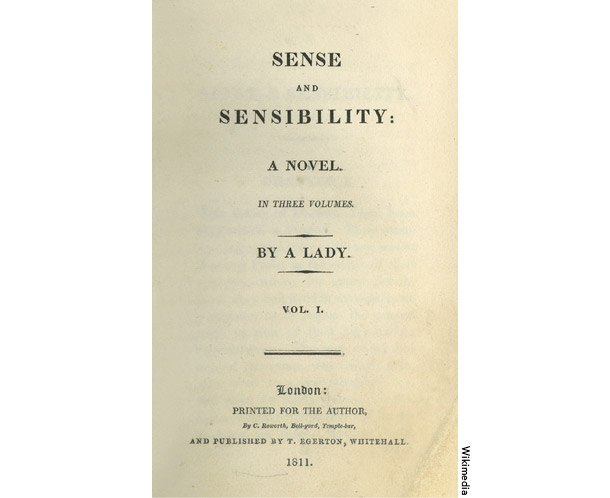

生涯独身を貫き、家族と共に田園生活を送りながら執筆を続けたが、1817年、41歳で病に倒れ、英南部ウィンチェスターに没した。生前は作者名を明かさず「By A Lady」とのみ記しており、「Jane Austen」と作者名が明記されて世に出るようになったのは、死後出版された遺作からだった。だが死後も作品は読み継がれ、日常生活の中に潜む人間の欲望と機微を見事に描き出した筆致は、200年以上を経た今日も色あせていない。

姉のカサンドラがジェーンを描いた水彩画

姉のカサンドラがジェーンを描いた水彩画

1ジェーン・オースティンの生きた時代

ジェーン・オースティンが生きた時代は、一見すると穏やかな英国の田園社会だが、実際には大きな社会変動と価値観の転換期だった。

18世紀後半の英国は啓蒙思想の影響を受け、理性や道徳、社会秩序を重んじる「理性の時代」と呼ばれていた。一方で、産業革命が進み、都市化や中産階級の台頭が始まる。これにより、従来の階級構造が揺らぎ、経済力による新しい社会的上昇の道が生まれた。オースティンの作品にたびたび描かれる「財産」「結婚」「身分」は、まさにこの社会変化を背景にしている。

さらに、欧州ではフランス革命(1789年)やナポレオン戦争(1803~15年)が続き、英国社会も政治的不安や戦争景気で揺れていた。オースティンの兄たちも従軍しており、オースティン自身も戦争の影響を身近に感じていたはずだ。

文学の世界では、読者の共感や涙を誘うために登場人物がしばしば極端な感情表現をする感傷主義が流行。代表作としては、サミュエル・リチャードソンの「パメラ」(1740年)やシャーロット・スミスの「エメリン」(1788年)など、感情や道徳的な善悪のドラマが前面に出る作品が人気を博していた。また同じく18世紀末に人気を博したジャンルにゴシック小説がある。廃墟や古城、修道院などの神秘的で恐怖をあおる舞台を用い、劇的で非日常的な展開が読者に好まれた。アン・ラドクリフ「イタリアの修道院」(1797年)が象徴的で、オースティンと同時代のメアリー・シェリー「フランケンシュタイン」(1818年)にもその一端が見られる。

ただ、オースティンはそうした流れとは一線を画し、自分に身近な人間関係や社会の機微を精緻に描くことで、現実に根ざした小説表現を確立した。だがその作品は、当時は中流階級の女性たちが好んで読む風俗小説として人気を博したまでであり、現在のように英国を代表する作家の一人と数えられるには、数十年の月日を待たなければならなかった。

オースティンの小説に書かれた19世紀初頭のジェントリ階級のイメージ。写真は2018年に英南西部バースで開催されたオースティン・フェスティバルの参加者たち

オースティンの小説に書かれた19世紀初頭のジェントリ階級のイメージ。写真は2018年に英南西部バースで開催されたオースティン・フェスティバルの参加者たち

219世紀末のオースティン再評価

オースティンの死後数十年を経て、ヴィクトリア朝時代に文学界でオースティン再評価の動きが始まった。批評家や教育者は、オースティンの小説に見られる物語構成の巧みさや心理描写の精緻さに注目し、当初「上品な風俗小説」として軽視されていた作品の文学的価値を改めて認めるようになった。出版事情も追い風となった。1870年代以降、再刊版や注釈付き上製本が増え、広範な読者層が作品に触れられるようになったことが、再評価を後押ししたのである。

「分別と多感」の初版本。作者名が「By A Lady」となっている。

「分別と多感」の初版本。作者名が「By A Lady」となっている。

当時の文学界は、チャールズ・ディケンズやウィリアム・サッカレーなどが描く、都市生活や社会問題に関心が集まるリアリズム文学の時代。オースティンの日常生活や社交界に根ざした精緻な人物描写は、18世紀末の感傷主義やゴシック小説の影響から独立した価値として評価されやすかったのだといえる。

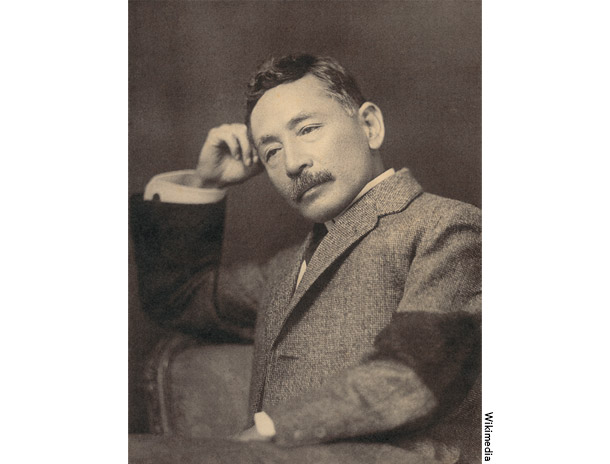

この再評価の波は海外にも届き、日本では夏目漱石がオースティン作品に注目したことが知られる。漱石は19世紀末から20世紀初頭にかけて英文学を研究するなかで、オースティンの理知的で控えめな筆致や、登場人物の心理や社会関係の描写を高く評価。その著書「文学論」(1907年)の中で、「ジェーン・オースティンは写実の泰斗なり。平凡にして活躍せる文学を草して技神に入る点に於いて、優に鬚眉の大家を凌ぐ」(ジェーン・オースティンは写実文学の達人であり、平凡な日常生活を題材にした小説を手がける技術において、当時の著名な作家たちをも優にしのぐ)と書いている。漱石自身も近代小説の技法を探求していた時期であり、オースティンの作風はその文学観形成に一定の影響を与えたと考えられる。

夏目漱石は1900~01年、文部省からの要請で英語教育法研究のため英国に留学した

夏目漱石は1900~01年、文部省からの要請で英語教育法研究のため英国に留学した

3スクリーンの中のオースティン

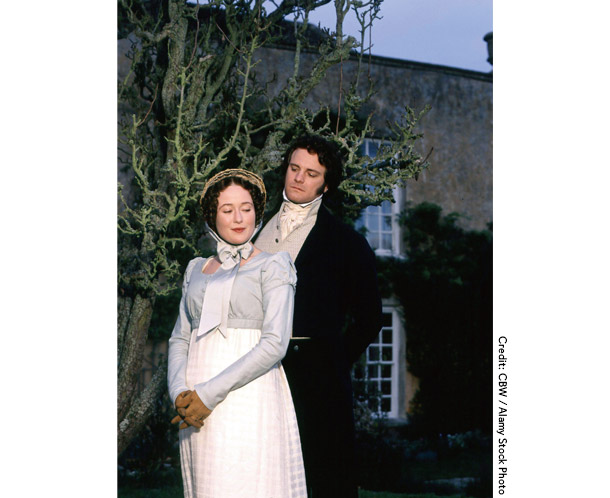

19世紀末の再評価や20世紀を通じた学術的研究により、1990年代にはジェーン・オースティンの名はすでに英国文学の中で確固たる地位を築いていた。そんななか、1995年にBBCによるジェニファー・イーリー、コリン・ファース主演の6話構成のテレビ・ドラマ「高慢と偏見」が放送された。このシリーズは英国内で1000万人以上の視聴者を記録し、社会現象に。同年には、アン・リー監督が「分別と多感」を映画化した「いつか晴れた日に」も公開され、興行的にも世界で1億ドルを超える大成功を収めた。また、「エマ」を現代の米国に置き換えたパロディー映画「クルーレス」も話題を呼び、オースティン作品を直接読まない若年層にもその物語の世界が広がった。

映像化によって、オースティン作品の持つ魅力はより視覚的に伝えられるようになった。階級社会のルールや社交界での微妙な駆け引き、人物間の心理的なやりとりがスクリーン上で具体化され、原作の文章だけでは読み取りにくいニュアンスが観客に伝わるようになった。また、制作側は現代の価値観に合わせて、恋愛や女性の自立といったテーマを強調することが多く、原作の持つ日常描写や皮肉の効いたユーモアが新しい形で再解釈された。こうした映像化の波は、オースティン作品を古典文学としてのみ読むのではなく、「娯楽としても楽しめる作品」として再評価する契機ともなった。文学的価値の定着と映像エンターテインメントとしての人気が相互に作用し、オースティンの作品は時代を超えて幅広い層に受け入れられる存在となったのだ。

1995年のBBCのヒット・ドラマ「高慢と偏見」の一場面

1995年のBBCのヒット・ドラマ「高慢と偏見」の一場面

4現代のフェミニズム的再解釈

21世紀に入ると、オースティン作品の映像化は娯楽的な恋愛ドラマの枠を超え、フェミニズムの視点から再構築されるようになった。そこでは、女性が社会の制約の中で自らの声を見いだし、感情と理性の均衡を模索する物語として読み直されている。例えば、2005年版「プライドと偏見」でキーラ・ナイトレイが演じたエリザベスの奔放さは、ヴィクトリア朝時代的な「慎み」ではなく、自分の感情に率直であることを肯定する新しい女性として描かれた。こうした再解釈は、オースティンが描いた女性たちを、従属的存在ではなく自らの判断で生きようとする個人としてとらえ直す試みでもある。

そしてその流れは、2010年代以降の作品でさらに深化する。近年の映像化では、女性が直面する抑圧はもはや法や制度によるものではなく、社会的期待や自己演出の圧力といった現代的な心理的束縛として描かれるようになった。SNS時代に生きる私たちが感じる「完璧であらねばならない」という理想的女性像への同調圧力と重ね合わせるように、登場人物たちは無意識のうちに内面化した規範から自由になろうとする。「高慢と偏見」の現代版「ブリジット・ジョーンズの日記」(映画版は2011年)が大ヒットしたのもこの時期だ。

さらに、2020年のオータム・デ・ワイルド監督による「EMMA エマ」では、主人公エマは特権的な立場から他人の恋愛を操作するが、その「善意」に潜む支配性に気付き、他者と対等な関係を築くことで初めて成熟に至る。そこには、善意による支配を自省し、他者との関係の中で真の自由を見いだそうとする現代的な女性像が投影されている。オースティンが生きた18世紀末から200年を経て、そのヒロインたちは今、「自分の物語を語る女性」としてスクリーンに立ち続けている。オースティンの小説の世界は、いまなお私たちに社会の中で女性がどう自分を見つめ、どう他者と生きるのかという普遍的な問題を提起してくれる。

2020年作品「EMMA エマ」で主演を演じたアニャ・テイラー=ジョイ(右)

2020年作品「EMMA エマ」で主演を演じたアニャ・テイラー=ジョイ(右)

ジェーン・オースティン長編作品

ジェーン・オースティンの主要な長編小説6作を紹介。いずれも19世紀初頭の英国社会における結婚・階級・経済・女性の生き方を繊細に描いたものばかり。なお、未完小説に「サンディトン」(Sanditon 1817年)がある。

1. 分別と多感

Sense and Sensibility (1811年)

理性派の長女エリナーと感情派の次女マリアンという姉妹が、恋愛と失意を通して成熟していく物語。感情と理性のバランスを主題に、当時の結婚観と女性の自立を描く。

2. 高慢と偏見

Pride and Prejudice (1813年)

才気あるエリザベス・ベネットと誇り高いダーシー氏の恋愛を軸に、階級意識と人間の偏見を風刺する代表作。ウィットに富む会話劇と女性の主体性が光る。

3. マンスフィールド・パーク

Mansfield Park (1814年)

貧しい家から伯父の屋敷に引き取られたファニー・プライスが、道徳心と誠実さによって自らの立場を確立していく。道徳的価値観と社会的序列の問題を深く掘り下げる。

4. エマ

Emma (1815年)

裕福で聡明だが思い上がりの強いエマ・ウッドハウスが、他人の恋愛をお節介に操ろうとするうちに、自分自身の感情に気づく物語。心理描写とユーモアが際立つ。

5. ノーサンガー・アビー

Northanger Abbey (1817年 没後出版)

ゴシック小説に夢中なキャサリンが、ノーサンガー・アビーという古めかしい屋敷を訪れる。そこでホラー体験を空想したことで、現実と小説を混同し事態は思わぬ方向へと進む。ゴシック文学風刺とロマンティックな諷刺の融合が特徴。

6. 説得

Persuasion (1817年 没後出版)

かつて婚約を解消したアン・エリオットが、8年後に再び元恋人と出会い、再生の愛を見つける物語。成熟した筆致で後悔・誇り・第2のチャンスを描く晩年の傑作。

ジェーン・オースティンズ・ハウス・ミュージアム

英南部ハンプシャーのチョートンにあるジェーン・オースティンズ・ハウス・ミュージアムは、オースティンが生涯最後の8年間を過ごした17世紀建築のコテージ。ここで暮らす間、すでに完成していた初稿を改稿し出版に備えたほか、新作を執筆するなどしていた。博物館としては1949年に一般公開を始め、オースティン本人が使っていたライティング・テーブルが展示されているほか、オースティンが所有していた初版本、手紙、アクセサリーなどの所蔵品もあり、その生涯と創作活動が分かる。定期的にワークショップ、トーク、特別展などのイベントが実施されており、250年目の誕生月である12月には、オースティンのキャリアを称える特別イベントやクリスマスのイベントも開催。混雑が予想されるので、予約をお勧めする。

Jane Austen's House Museum

10:00-17:00

£15

Winchester Road, Chawton, Hampshire GU34 1SD

Tel: 01420 83262

Alton駅

https://janeaustens.house/

在留届は提出しましたか?

在留届は提出しましたか?