第298回 ワッピングの通りの名前(後編)

前号では、シティの東隣にあるワッピングがロンドン・ドックの町として水運に関わる通り名を多く残していることをご紹介しました。実は中世のころ、ワッピングはテムズ川の氾濫による湿地帯で人があまり住んでいませんでした。しかし14世紀半ば、ワッピングの西端を干拓した人々がいました。その名残がワッピング南西部にあるため池ハーミテージ・ベースンです。ハーミテージとは修道士が隠遁生活を送るための人里離れた場所のことです。

ロンドン・ドックの西の入口だったハーミテージのため池

ロンドン・ドックの西の入口だったハーミテージのため池

さかのぼること1350年、エドワード3世はロンドン塔の北東側に、巨大な聖メアリー・グレーシズ寺院、別名イーストミンスター寺院を設立しました。当時、黒死病により多くの被害者が出たため、その埋葬と冥福を祈る目的でした。この寺院の修道士の隠遁所が先に述べたハーミテージです。ところがこの修道院は1530年代にヘンリー8世により廃院され、修道院の西側は海軍施設になり、東側は湿地帯のため開発があまり進みませんでした。

1350年創建の聖メアリー・グレーシズ、別名イーストミンスター寺院

1350年創建の聖メアリー・グレーシズ、別名イーストミンスター寺院

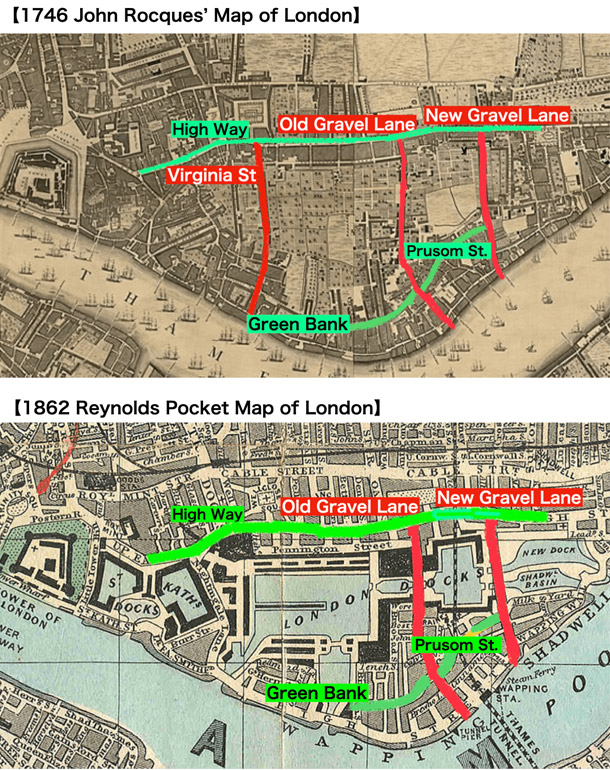

そこでヘンリー8世は1540年代、オランダとベルギーにあたるブラバント地方から技術者を招き、ワッピングを干拓させました。テムズ川岸に堤防を築き、内陸にはテムズ川と並行する方向に土手を積み上げました。それが今のグリーン・バンクとプルサム通りです。また、テムズ川の垂直方向にも土手を作りましたが、その後、用途廃止や改名され、現在残っているのはワッピング・レーンとガーネット・レーンだけです。

干拓地もロンドン・ドックもかつては土手に囲まれていた

干拓地もロンドン・ドックもかつては土手に囲まれていた

土手で囲まれた土地は排水され、干拓が完了しましたが、1570年代に高潮と雨水で再び浸水しました。そこでエリザベス1世は川岸の堤防をさらに高くさせ、堤防の上に建物を建てさせました。それが現在の河岸に建つ倉庫群の始まりです。また、くぼんだ湿地帯を土手で囲み、内側を乾燥させれば干拓地に、逆に水を溜めればドックになるという発想の転換こそ、その後1805年にロンドン・ドックが建設された理由です。

テムズ川の河岸に建つ住宅と倉庫街

テムズ川の河岸に建つ住宅と倉庫街

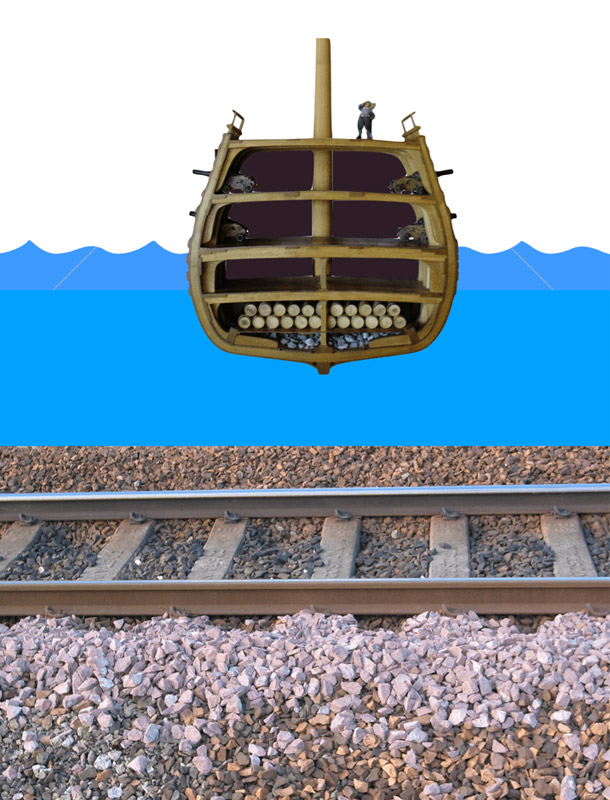

さらに、産業革命期には英北部ニューカッスルからロンドンに多くの石炭が運ばれていました。その石炭運搬船はワッピングで荷下ろした後、帰り道にテムズ川床から砂利をもらい、船の安定を保つ重しとして利用しました。やがてニューカッスルに鉄道が開通すると、この砂利は線路の下に敷かれるバラストとして再利用されました。つまり、線路下に砂利を敷く習慣はここから始まったといわれます。ワッピングの埋め立ての際、テムズ川の砂利で積み上げられた土手道が、現代の線路のバラストと歴史的につながっていたとは知りませんでした。

船底に積まれたバラスト(上)と鉄道に使われたバラスト(下)

船底に積まれたバラスト(上)と鉄道に使われたバラスト(下)

寅七さんの動画チャンネル「ちょい深ロンドン」もお見逃しなく。

在留届は提出しましたか?

在留届は提出しましたか?